Жизнь вся была как водоворот. Как в реке Быстрой, куда Анфиса бегала купаться ещё девчонкой. Только детство и было беззаботным и счастливым. В семнадцатом оно закончилось.

Жила-была девочка

- Тексты

- 26, Июл 2020

- Просмотров 1233

Икона старая. Не старинная, а просто старая. В обшарпанном деревянном киоте со стеклом. У Богородицы огромные глаза, а у младенца взрослое серьезное лицо. И оба они очень грустные.

Вокруг них под стеклом проволочкой закреплены безвкусные восковые и искусственные цветы, а сзади из дерева торчат гвозди.

— Когда я улечу далеко-далеко, забери мою икону,- сказала бабуля.- Она мне от мамы осталась.

Ну я и взяла, после бабулиных похорон. Икона, получается, аж моей прабабки. Как же ее звали? Имя такое старомодное, сейчас так никого не называют… Бабуля же говорила…

АНФИСА

1908-1949

Она стояла на коленях перед иконой и шепотом молилась. Слезы лились из глаз, губы проговаривали в который раз: « От вострой сабли и меча, от копья булатна и рогатины, от дротика каленого и некаленого, от ножа, топора и пушечного боя, от свинцовых пулек и от метких оружий…».

Сколько себя помнила, Анфиса молилась этой иконе. В детстве — по утрам и вечерам, и перед едой, как мама учила. Потом, когда начались страшные времена, когда в девятнадцатом в бою погиб любимый дядя Коля, мамин брат, когда семью раскулачили, обобрали и переселили с хутора в Морозовскую, когда убили отца, крепкого хозяина, причисленного к «кулакам», мама убрала икону и Анфиса молиться перестала. Не помогали молитвы в то лютое время. Да и нельзя было икону на видном месте держать. Церковь закрыли, колокольню разрушили, отец Григорий сгинул куда-то. Станичники иконы попрятали, особо преданные советской власти даже сожгли.

Анфисина любимица лежала в шкафу под мамиными кофточками, аккуратно завернутая в мешковину. Мама по привычке молилась по утрам и перед сном, стоя лицом к тому углу, где раньше висела Богородица. Потолок там слегка закоптился от лампадки, но белить его было не на что. Чудом сохранившаяся семья бывшего кулака третьей категории состояла всего из двух женщин — Наталии и ее дочери Анфисы. После раскулачивания и смерти отца они сильно бедствовали. Брались за любую работу, но все же голодали. Старшая дочь, Агнея, сбежала из дома еще в девятнадцатом, влюбившись в красноармейца-китайца, да так и сгинула в водовороте Гражданской войны.

Жизнь вся была как водоворот. Как в реке Быстрой, куда Анфиса бегала купаться ещё девчонкой. Только детство и было беззаботным и счастливым. В семнадцатом оно закончилось. Война, бои, белые, красные, убитые мужчины, рыдающие женщины… Смерть отца, страшное лицо сразу постаревшей мамы и беспросветные двадцатые…

А потом Анфиса встретила Петьку. Когда уже казалось, ничего хорошего в жизни не может быть.

В соседний дом, долго стоявший заброшенным, переехала семья: немолодые родители и их взрослый сын Петр. Анфиса полоскала белье на реке и увидела незнакомого парня. Видимо, он хотел искупаться. Парень был худой, тонкий, но ладный. Сама-то Анфиса была, как все местные казачки, девушкой крепкой.

— Здравствуйте, девушка! — весело сказал незнакомец.

— А что, вода холодная?

— Да нет, нормальная,- ответила Анфиса, прижимая к себе выжатое белье.

Парень подошёл ближе. Лицо было — смотреть и смотреть. Анфиса подумала о младенце с иконы, только повзрослевшем. Тонкие черты, в которых чувствовалась какая-то не мужская нежность.

— Как Вас зовут?

— Анфиса.

— Красивое имя, Вам подходит. А я Петр. Давайте помогу Вам белье домой отнести. Вы где живёте?

Анфиса смутилась.

— Что Вы, не нужно. Мне недалеко, я на Речной живу.

— Так и я на Речной. Пойдёмте.

Он легко вскинул корзину с бельём на плечо и уверенно пошёл вперед, напевая:

— Наш паровоз вперёд летит…

Обернулся и спросил:

— А у Вас пластинки есть?

— Нет.

— Тогда я Вас приглашаю к нам патефон послушать. Вечером маманя пироги напечёт. Я зайду за Вами!

Со свадьбой они долго тянуть не стали, сыграли в тридцатом. А в голодном тридцать третьем родилась Валентина. Анфисе к голоду было не привыкать, только молилась, чтобы было молоко. Молоко, к счастью, было, дочка выжила. Вся семья как-то выжила. У Петра были золотые руки, он не боялся никакой работы. Тогда платили кто чем мог — деньгами, продуктами, вещами. Мало, но всё же платили.

Выжили. Потом стало полегче. Подрастала Валентина, помощница. Анфиса с матерью подрабатывали шитьем, штопкой, стиркой. Время было бедное, но счастливое.

В тридцать девятом Петра из запаса призвали на учебные сборы. А потом отправили на Халхин-Гол.

◼️ Бои на Халхин-Голе — вооружённый конфликт, продолжавшийся с весны по осень 1939 года у реки Халхин-Гол на территории Монголии. некоторые авторы называют его «Второй русско-японской войной» — по аналогии с войной 1904—1905 гг. В 2014 году обнаружены документы, подтверждающие факты использования Императорской армией Японии биологического (бактериального) оружия во время боев против войск МНР и Советского Союза на реке Халхин-Гол. На передовой было проведено заражение рек Халхин-Гол, Хулусутай и Аргун бактериями чумы, холеры, дизентерии, брюшного тифа, сибирской язвы и сапа.

В тот день, как ушёл Петр, Анфиса достала икону из шкафа и молилась несколько месяцев. Молилась, чтобы спасла Богородица её мужа, её любимого. «От свинцовых пулек и от метких оружий…». Она не знала про Халхин-Гол, в письмах Петр весело писал об учебных сборах, больше спрашивал о ней и о дочке. Но в тридцать девятом страна воевала и на западе и на востоке. Анфиса чувствовала, что муж вовсе не на сборах.

И ведь помогла икона! Живой вернулся Петр домой, живой! Только израненный и больной. Анфиса летала от счастья, дочка не отходила от отца. А он слёг сразу, как только приехал. Да и не сам приехал — товарищи привезли. Он с трудом поднимался, по ночам как в бреду выкрикивал непонятное: «Хамар-Даба, Баин-Цаган»… Анфиса поила его травами, кормила с ложечки и молилась, молилась… А муж слабел на глазах.

Через три месяца Петр умер.

Окаменевшая Анфиса смотрела на Богородицу и что-то шептала, держа в руках невесомую ладонь мужа. Богородица, похоже, снова её не услышала.

Не успела Анфиса отгоревать по любимому и как следует его отплакать, как грянула война.

«Граждане и гражданки Советского Союза! — звучал из репродукторов голос Молотова.- Сегодня, в четыре часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны»…

И дальше — про бомбежки, германского посла и зазнавшегося Гитлера.

Анфиса сидела на стуле, закрыв глаза руками, и раскачивалась из стороны в сторону. Она слышала только одно слово: «война». А ведь думала, что самое страшное в жизни осталось позади. Но ведь они живут так далеко от границы, а Красная Армия так сильна… Вот и Молотов сказал: «Враг будет разбит»…

В июле сорок второго Морозовск, незадолго до войны ставший городом, был оккупирован. Фашисты разместились в домах.

К Анфисе поселили только одного, румына Василе. И без него-то было тесно, но перечить было страшно. Расстреливали прямо на улицах. Румын был молодой, весёлый, и Анфиса смертельно боялась за дочь. Старалась угодить солдату, чем могла. И все же не углядела.

Василе питался дома. Он был летчиком, кормили их хорошо. Приносил продукты, Анфиса и Наталия готовили. Когда Анфиса убирала в его комнате, видела там и конфеты, и колбасу. Строго-настрого запретила Вале подходить к комнате.

А вот кот Васька как-то прошмыгнул. Такой же голодный, как хозяйки, он цапнул кусок колбасы с тумбочки и понёсся из дома во двор. Анфиса с тряпкой — за ним, надеялась отобрать. И тут навстречу шагнул Василе.

Кот выскочил с добычей, а Анфиса замерла, прикрыв голову руками с тряпкой.

— Убьёт, — только и подумала.

Но румын рассмеялся, замяукал как кот. Анфиса подняла голову и увидела, что он не сердится. Мальчишка совсем, ему это показалось забавным.

С этого дня Василе стал иногда давать ей продукты — сахар, конфеты, колбасу. Показывал на Валентину — ей, мол. А однажды вынул фотографию темноволосой девочки, протянул Анфисе:

— Фийка.

Дочка, сообразила Анфиса и закивала понятливо. Они почти подружились.

Однажды в январе сорок третьего Василе быстро собрался и невесело попрощался с женщинами. Фашисты отступали. Город был освобождён.

И снова надо было начинать жизнь сначала. Две вдовы и девочка — семья небольшая, но забот невпроворот. Одеться-обуться, побелить дом, убрать могилы, найти хоть какую-то бумагу Валентине вместо тетрадок в снова открытую школу …

Война ушла недалеко. Город был разрушен, многие здания сожжены. Фашисты вырубили сады вокруг реки, в которых гуляли Анфиса и Петр. Мальчишки находили снаряды на месте немецкого склада оружия, бросали их в костёр, снаряды взрывались… Несколько мальчиков погибли, некоторые покалечились, соседу Юре оторвало пальцы… А в дома продолжали приходить похоронки…

И только в мае сорок пятого с голосом Левитана все выдохнули. Началась мирная жизнь. Стали возвращаться мужчины.

После смерти Петра главой семьи стала Анфиса. Ещё не старая Наталия как-то резко сдала, носила чёрные тяжелые платки, растоптанные чоботы и совсем не справлялась с этой жизнью. Про Наталию в своё время поговаривали, что она до революции служила горничной в дворянской семье, что ей очень благоволил сын хозяина и не перегружал ее работой… Анфиса помнила мать в молодости — гордо посаженная голова, мягкие руки, нарядные кохты, белый запон — передник… Возможно, и была она горничной — время стёрло детские воспоминания, а после революции вспоминать такое было ни к чему. Ни разу Наталия не говорила с дочерью о прошлой жизни. Лицо и руки ее огрубели, сердце окаменело. Ни чувств, ни желаний не осталось. Даже к единственной внучке она, кажется, не испытывала особой любви, по крайней мере, никак ее не проявляла.

Да и Анфисе было не до чувств. Бытовые заботы о дочери и матери занимали всю ее жизнь. Валентина училась в седьмом, выпускном. После школы собиралась поступать в техникум. На выпускной нужно было справить дочери приличное платье. Анфиса сшила бы его сама, да только было не из чего. Материю, пуговицы и всё прочее необходимое для шитья можно было купить только в неблизком Сталинграде. Ездили туда нечасто, это было целое событие.

И Анфиса собралась в поездку. Родственники и соседи надавали ей поручений и денег, она записала всё аккуратно в разлинованный блокнотик. Блокнотик и тщательно завёрнутый в тряпочку кошелёк положила в ридикюль и отправилась на поезде в Сталинград.

Огромный город оглушил ее. Последний раз она была здесь ещё до войны, с Петром. Сейчас везде были стройки, по улицам шли колонны мужчин в старой военной форме, звенели трамваи. Трамваев было мало, они были переполнены, люди висели на подножках — благо, дверей в вагонах не было. Анфиса с трудом вскочила на ступеньку, схватилась за поручень — ехать было далеко.

— Давай-давай, тётка, держись,- засмеялся парень где-то наверху.

К выходу протиснулся кондуктор. Анфиса начала рыться в ридикюле, достала тридцать копеек, свободной рукой протянула кондуктору и в этот момент увидела, как чья-то рука сверху схватила ее сумку и начала тянуть к себе.

Анфиса растерялась, руки были заняты, она закричала:

— Что вы делаете? Не трогайте ридикюль!

— Чего орешь, тётка?- зашипел тот же голос сверху и вдруг резко толкнул Анфису одной рукой, другой выдергивая у неё сумку.

Анфиса на полном ходу выпала из трамвая, ударившись спиной и головой о булыжник. Трамвай проехал ещё немного и остановился. Из него выскочили люди и подбежали к ней. Кондуктор, вытирая пот с лица, запричитал:

— Как же ты, милая? Что ж ты не держалась-то? Встать можешь?

Анфиса, никого не узнавая и не понимая, что с ней, попыталась встать. Всё кружилось перед глазами, по лицу стекала кровь. Сердобольные женщины подхватили ее под руки, вытерли лицо.

— Домой,- прошептала Анфиса.- Домой.

— Ты где живешь-то?

— На Речной, — прошептала Анфиса.

— Довезем, — с облегчением сказал кондуктор.

Ее занесли в трамвай, усадили. Привезли на Речную. В Сталинграде тоже была улица с таким названием. Две женщины вызвались довести Анфису до дома, но когда привели, той стало совсем плохо, она потеряла сознание. Женщины заколотили в ворота дома, оттуда вышла молодая женщина, с интересом посмотрела на стучавших.

— Кого надо?

— Это ваша?

— Кто? Тётка эта? Первый раз вижу.

Женщины походили ещё, постучали в соседние дома. Никто не узнавал Анфису, никто не видел ее раньше. Документов при ней не было. Было непонятно, что делать.

— Тётка, ты по какому адресу живешь-то?- женщины снова склонились над Анфисой.

Анфиса не ответила. Она умерла.

ЕВДОКИЯ

1912-1992

На каникулы приезжает внучка. Нужно зарезать курочку, сварить борщ. Поставить тесто для пирогов. Купить молока и сметаны у соседки. Привезти хлеба из центра.

Евдокия разогнулась, поправила выбившуюся из-под косынки прядь. Она работала поваром в станичной больнице. Больница была в центре Роговской, а дом на окраине, километрах в пяти. Каждое утро Евдокия просыпалась в четыре, задавала корм птице и свиньям, оставляла еду и воду собаке, выливала горшок, который ставила на ночь под кровать матери, и ехала на велосипеде в больницу — готовить еду. Часа в четыре дня она возвращалась домой — с сумками и мешками. Магазины и аптека тоже были только в центре, оттуда надо было везти хлеб, сахар, соль, спички и много ещё нужного в хозяйстве. Она приезжала домой и снова начинала готовить — теперь уже для родителей, убирать, заниматься садом, огородом, виноградником.

Отец Евдокии, дед Сэмэн, как его звала вся станица, во время первой мировой был вахмистром, воевал «с туркой», получил два Георгиевских креста. Отец Семена владел кирпичным заводом, но после революции не стало ни отца, ни завода, а Семена спасло только славное военное прошлое. Он стал садоводом в создавшемся колхозе, и садоводом известным. Рука у него была легкая, он выращивал разные сорта фруктов и овощей, огромные арбузы, поставил пасеку. Он вообще был к жизни приспособлен — ловил рыбу, ставил раколовки, покрывал соседям крыши камышом, плёл корзины. Так как жили они на отшибе — улица была последней в станице, сейчас у них был огромный сад, бахча, виноградник. Между деревьями сажали клубнику, ставили ульи. Хозяйство было огромное, а родители уже состарились и ослабли, особенно Матрёна, и почти всё лежало на плечах Евдокии.

Когда-то Дуня была ладной синеглазой девушкой с чудесными длинными косами. Косы сохранились и сейчас, только из русых стали серо-белыми. Евдокия заплетала две косы и обвивала их вокруг головы, а потом надевала платочек. Она вышла замуж в семнадцать лет, а в восемнадцать уже родила сына, Григория. В голодные тридцатые умирало много детей, но Бог помог, спас сына. Семья работала в колхозе, на трудодни выдавали зерно, муку, кукурузу. Уехать было некуда: паспортов у колхозников не было.

Евдокия работала в буквальном смысле от зари до зари. На руках ее набухли вены, лицо и руки почернели от работы в поле. А тело было по-прежнему девичьим, белым, гибким. Только недолго длилось ее женское счастье. Когда сыну было всего четыре года, муж ушёл из семьи к другой женщине. И там тоже родились дети, девочка и мальчик. А Евдокия осталась одна на всю жизнь.

Но не совсем одна, конечно. С маленьким сыном и с родителями. Жили бедно — как все. К сороковым стало, кажется, немного легче. Подрос Григорий, стал помогать деду, рыбачил на лодке, управлялся по хозяйству. И тут неожиданно — война, оккупация, немцы в станице.

Рядом с их двором оккупанты устроили конюшню. Лошадей кормили кукурузой, которую всю подчистую забрали у станичников. Однажды голодные мальчишки — и Григорий среди них — полезли среди ночи за початками. Лошади захрапели, фашисты выскочили из домов и стали стрелять с криками: «Партизан! Партизан!». Григорий прибежал домой, стащил с головы простреленную высокую шапку, и Евдокия застыла в ужасе. На голове сына появилась седая прядь…

Дед тогда всыпал внуку ремня по первое число. А вскоре и сама Евдокия чуть не погибла. Отправилась с соседками в Краснодар на рынок выменять что-нибудь на продукты, а там облава. Фашисты подогнали «душегубки» и начали оцеплять торговые ряды. Дуня успела выскользнуть, а вот соседка домой так и не вернулась…

◼️ «Душегубки», или газенвагены — мобильные газовые камеры, используемые нацистами во время Второй мировой войны для массового уничтожения людей. На Нюрнбергском процессе была озвучена цифра погибших в «душегубках» в Краснодарском крае — 6700 человек гражданского населения.

Евдокия сняла косынку, расплела косы. Дождевая вода, аккуратно собираемая, уже нагрелась на керосинке, можно было мыть голову. Потом надо помыть маму — к приезду внучки Евдокия готовилась тщательно. Как быстро растут дети! Давно ли сын был совсем мальчишкой! После войны поехал поступать в Сталинградский техникум. Так далеко! И собрать-то его толком не смогли. Пара парусиновых туфель, совсем дырявых, — Гриша замазывал дырки известкой, чтобы не так бросались в глаза. Пальтишко — и то пришлось перешивать из старого зипуна деда… А вот поди ж ты — и выучился, и женился, и дочку родил! И, слава Богу, переехали они из своей Сибири на юг, ближе к родным. Евдокия ездила в гости к сыну в Сибирь, когда родилась внучка. Ох и морозы там, ох и снега… Никакого сравнения с Кубанью.

Евдокия закончила все намеченные дела, села на велосипед и поехала на станцию встречать внучку.

Танечка гостила всё лето. Евдокия очень старалась ей угодить, но внучка не любила станицу, была совсем городская. Не любила колодезную воду с привкусом железа, такую холодную, что сводило рот. Не любила жирную соседскую сметану, в которой ложка стояла, как в масле. Не любила борщ из только что зарезанной курочки и своих, с огорода, овощей. Дома, в Краснодаре, внучка питалась бутербродами и пакетными супами и привыкла к такому рациону.

Потом Таня уехала и жизнь снова вошла в привычную колею. Но и в этой обыденности случались события. На их улицу провели электричество, и это было чудо. Зимой сын привёз свой старый маленький телевизор и подключил его. Транслировали балет. Евдокия, никогда не бывавшая в театре и не видевшая мужчин в обтягивающих трико, тихо охнула и закрестилась:

— Срам-то какой…

Григорий засмеялся и переключил на другую программу, но больше ничего не ловилось. Евдокия не стала смотреть балет. Но постепенно привыкла к телевизору и смотрела вместе с отцом новости.

Матрёна, пролежав ещё несколько лет в постели, тихо умерла. Дожив до девяноста, умер и Семён. Евдокия осталась совсем одна. Всё так же по вечерам она зажигала лампадку перед иконами в комнате родителей, а молилась уже в своей комнате. Их огромный сад, бахчу и виноградник колхоз постепенно забрал под поля, выкорчевав деревья и кусты. Около дома остался совсем небольшой участок. Свиней содержать уже было тяжело, но каждую весну, как и раньше, Евдокия брала цыплят на птицефабрике. Ящик с цыплятами она ставила в комнату, желтые комочки пищали и топтали друг друга. Часть погибала, оставшиеся подрастали сначала в смешных голенастых цыплят, потом в важно расхаживавших по двору кур и петухов.

Из соседских домов почти все переехали в центр станицы или в город. Дома снесли, распахав участки. Дом Евдокии, старый, саманный, с лилиями под окнами, одиноко стоял на улице Речной. Ей было уже под восемьдесят, когда сын забрал ее к себе. Евдокия собрала иконы и одежду, сходила на кладбище к родителям, перекрестила дом и уехала. Но она не могла жить на высоте, на пятом этаже — без лилий, без кур, без печи с хлебом. И спускаться вниз уже не было сил — дом был без лифта. В городе Евдокия быстро угасла. Перед смертью она жалела только об одном — что так никогда и не увидела моря.

ВАЛЕНТИНА

1933-2019

Мама уехала в Сталинград и не вернулась. Ни мамы, ни денег, ни материи. Ее не было три дня, и тогда мамин двоюродный брат дядя Вася поехал на поиски. До сих пор не понимаю, как он смог там найти ее следы, но он говорил, что расспрашивал всех подряд. И узнал, что с ней случилось. Только к тому времени ее уже похоронили. В общей могиле. Говорят, что в Ельшанке, но этого уж точно никто не знает.

Так я в неполных шестнадцать лет стала круглой сиротой. На выпускной я пошла в старом платье, но мне было всё равно. Я бы согласилась всю жизнь ходить в старье, лишь бы была жива мамочка. Ведь она умерла из-за этого чертового платья, которое так хотела мне сшить.

Дядя Вася и его жена тетя Аня хотели, чтобы я выучилась на швею. Ну уж нет! После того, что случилось с мамой, — нет! Я решила уехать в Сталинград, поступать в железнодорожный техникум. За бабушкой Наташей обещал присмотреть дядя Вася. А я просто не могла больше оставаться в доме, где всё напоминало о маме.

Собрала одежду — ее было немного, взяла мамину икону и фотографии. И поехала.

Сталинград мне понравился, техникум тоже. Там был даже фотокружок, где мы с девчонками снимались. Первое время мы, первокурсницы, жили просто в аудитории, где поставили кровати. Перед дверью снимали уличную обувь, переобувались в тапочки, и из-за этого скопления обуви нас прозвали сороконожками.

В техникуме было весело. Я научилась спать в бигудюшках, а потом красиво зачесывать волосы назад мягкой волной, выщипывать и красить чёрной краской брови. Стипендии хватало на картошку и квашеную капусту, многим девочкам помогали с продуктами родители, так что не голодали. Да мы привычные были к голоду, все пережили и довоенные и военные годы.

Распределение можно было выбирать, и я выбрала Сибирь: там больше платили. Мне было всё равно, куда ехать. Никто нигде меня не ждал. Бабушка была в порядке, она и тётя Аня мне регулярно писали. Так что — Сибирь!

Барабинск оказался небольшим городком вроде Морозовска, с крупной железнодорожной станцией на Транссибирской магистрали. В этом была романтика! Семафоры, маневровые щиты, гудки электровозов, поезда из Китая… Зимы холодные, а летом тепло, почти как в Морозовске. Только лето совсем короткое.

Я освоилась быстро. Работала, жила в общежитии, бегала на танцы. Познакомилась с Григорием, который тоже распределился в Сибирь из нашего техникума. Я помнила его по Сталинграду: крепкий, с озорными голубыми глазами и седой прядью в кудрявых волосах. Его так и звали: Седой. Он рассказал мне, что эта прядь появилась в его волосах в тринадцать лет, когда его чудом не пристрелили фашисты. Мы все были дети войны…

В пятьдесят четвёртом мы поженились и нам дали комнату в деревянном бараке. Родилась Танечка. Однажды я вышла в магазин ненадолго, возвращаюсь — а у барака стоит кран с шаром, и шар этот бьет по стене барака. Я залетела в комнату, Танечка лежит в кроватке, а противоположной стены уже нет. Едва не погибла дочка. Я чуть с ума не сошла. Оказывается, барак решили сносить, а я как-то пропустила это предупреждение…

В общем, дали нам другое жильё. Когда Танечке не было ещё и месяца, декрет закончился, я вышла на работу. Муж работал дежурным по станции по ночам, утром приходил и ложился спать, а я уходила на работу. Прибегала несколько раз в день — покормить дочку и пеленки поменять. Муж спал богатырским сном, похрапывая, дочка тихонько хлюпала в мокром. Потом Гриша просыпался, готовил ужин и собирался на работу. Так и жили бы в Сибири до сих пор, наверное, но в семь лет у Танечки врачи нашли порок сердца и велели немедленно сменить климат на более мягкий. «Иначе вы потеряете ребёнка».

Мы быстро приняли решение уезжать на Кубань, на родину Григория. Мужа не отпускали с работы, но нас это не остановило. Собрали вещи в контейнер, отправили, и сами отправились чуть не через всю страну. Документы мужу потом по почте прислали.

Дочку Кубань поразила. Ее всё удивляло: то, что тепло, то, что фруктов много, то, что жерделы валяются под деревьями и никто их не ест. Она тут первый раз попробовала дыни и арбузы — не было их тогда в Сибири. Да много чего тогда там не было, а на Кубани было.

Работу на железной дороге в Краснодаре мы с мужем нашли быстро. Дочку устроили в школу. То ли действительно климат помог, то ли врачи ошиблись, но диагноз «порок сердца» уже не ставили. Можно было вздохнуть спокойно и меньше за неё бояться. Не сразу получилось найти жильё, но потом и с ним наладилось. Оставалось только жить и радоваться.

Танечка никаких хлопот не доставляла, росла спокойной и послушной. Только я очень боялась, когда она надолго уходила из дому. Этот страх у меня на всю жизнь после того, последнего ухода мамы. Я всегда должна знать, где мои родные и когда они вернутся. А бояться надо было не за дочку, как оказалось.

Танечке было шестнадцать, когда муж загулял. Он всегда нравился женщинам — симпатичный, веселый, предупредительный, душа компании. Наверное, он и раньше мне изменял — не знаю, я была слишком занята дочерью. Но в этот раз всё было слишком серьезно. Ссоры, скандалы, сплетни. Я умоляла его остаться, подумать о ребёнке. Я ходила к дому разлучницы и била там стёкла. Не помогло ничего. Мы развелись и он ушёл.

Я была оглушена. Я не представляла жизни без Григория. Он был моим первым и единственным мужчиной. Как дальше жить — было непонятно.

Я решила сделать ремонт в квартире. Это отвлечёт меня, думала я, от мыслей о муже. Переклеить обои, переставить мебель, поменять занавески. За лето можно справиться. Дочку я решила отправить в станицу, к бабе Дусе, матери Григория. Сама занялась домом.

Во время уборки в шкафу нашла мамину икону. Мама в детстве учила меня молитвам, но это так давно было! Только «Отче наш» и помнила. И стала молиться по утрам о возвращении мужа, и чтобы вся семья была здорова.

И вот то ли молитвы помогли, то ли муж образумился, да только он вернулся. Я сразу даже не поверила, что насовсем. Оказалось — насовсем. Сказал, что сам рос без отца и не хочет дочку безотцовщиной делать.

Простила я его. Любила очень. Дочка тоже обрадовалась, когда вернулась. Жизнь потекла своим чередом. Только голова у меня стала часто болеть. Но это же такая ерунда!

Дочка закончила университет, вышла замуж, родилась внучка. Я их любила, конечно. Но всё же больше всех любила мужа. Всегда просила у Бога, чтобы я ушла первой. Не представляла, как смогу жить без Гриши.

Год за годом родных становилось всё меньше. Ушли бабушка Наташа, дядя Вася с тетей Аней, Гришины бабушка и дедушка, а потом и его мама. Мы старились вместе с мужем — и в этом тоже было счастье. Слабели, конечно, но болячек особых не было. Только вот головные боли у меня стали совсем невыносимыми. Пришлось даже в больницу лечь. А там сказали: неоперабельная опухоль мозга, возможно, уже давно.

Я даже обрадовалась. Всё же я уйду первой. И попросила внучку забрать себе мамину икону после моих похорон.

Мне всё время делали какие-то уколы, и голова совсем не болела. Только я всё время как во сне была. Путешествовала по местам детства и юности. Помню, я оказалась в Морозовске, иду по нашей улице, а там нет никого… Потом в техникум приехала — и там никого нет, и всё незнакомое какое-то. Потом прилетела птичка и долго сидела на дереве за окном.

А больше я ничего не помню.

ТАТЬЯНА

Как же я не люблю эту станицу! Глушь, пыль, мухи. Туалет во дворе. Вода в колодце во дворе или в колонке на углу улицы. Электричества у бабушки нет, поэтому спать надо ложиться как только стемнеет. Телевизора тоже нет. Хорошо — речка рядом, можно с ребятами купаться и загорать целыми днями. Хотя целыми днями бабушка не позволит, у неё тут трудотерапия. Я должна в саду убирать упавшие фрукты и варить из них компот. Ещё надо собирать клубнику, но это я люблю, потому что клубника собирается не для чего-то, а просто чтобы поесть.

Вообще бабушка у меня суровая. Мама говорит, потому, что жизнь ее не баловала. Это я понимаю. Но вот прабабушка Мотя — ее тоже жизнь не баловала, у неё все дети умерли, кроме бабушки Дуси, то ли шесть, то ли семь детей. А бабушка Мотя все равно добрая. Она мне все время какой-нибудь гостинчик припасает к приезду — конфеты или рубли юбилейные. Долго развязывает платочек, а потом достаёт оттуда и радуется больше меня… Только она уже старенькая и сильно болеет, почти не встаёт. Лежит в комнате с закрытыми ставнями и молится, чтобы Бог ее быстрее забрал. И вещи, в которых ее надо похоронить, уже в сундук сложила.

Не понимаю я — как это можно к смерти готовиться? Вот дедушка Сеня молодец! Он гораздо крепче своей жены. Бабушку Дусю гоняет все время, только и слышно: «Дунька, принеси то, Дунька, сделай сё!». Сам же дед занят в основном своим вином. Осенью он собирает виноград и складывает его в огромные бутыли, которые стоят прямо среди лоз. Заливает водой, вставляет какие-то трубочки и оставляет бродить. Регулярно проверяет. Потом процеживает и уносит в погреб. И вот туда уже спускается каждый день — пробовать. Мне кажется, это вино делает его таким крепким. Ему уже за восемьдесят, а у него и зубы все целые, и зрение отличное, и силы есть эти бутыли тягать. Лет сто проживет, чего доброго. Будет у нас в семье долгожитель!

Поезд остановился, я вышла из вагона и увидела на перроне бабушку Дусю — как всегда, в чистом платочке и длинной юбке. Мы поцеловались и пошли домой. Бабушка катила велосипед, примотав к нему мою сумку, и расспрашивала:

— Ну как вы там? Как школу закончила? Как мама с папой?

Хм… Не стану же я ей рассказывать, что ее сынок уделал, бросил нас с мамой! Мама думает, что я ничего не вижу, сочиняет что-то про папину командировку. А глаза у неё все время заплаканные, и соседи смотрят так сочувственно — так бы и треснула их чем-нибудь!

Но мы ж все воспитанные, никто никого не трескает и никто ни о чем не говорит. Поэтому я сказала бабушке, что у нас всё в порядке, что закончила я на все пятерки, но на лето задали так много всего читать, и мне придётся это делать.

— Конечно, Танечка,- заторопилась бабушка,- будешь читать. Хочешь, в саду постелим рядно, в тенёчке, там и читай на здоровье.

Услышав про рядно, я засмеялась:

— А помнишь, когда я первый раз сюда приехала, и ты меня попросила взять дробыну, полезть на горыще и достать цыбулю? А я ничего не поняла и пошла в сад. Мне так стыдно было, что я свою родную бабушку не понимаю…

Бабушка рассмеялась.

— Конечно, помню. Мы же все здесь так балакаем — то по-русски, то по-украински. Но теперь же ты нас понимаешь?

Я перевела:

— Возьми лестницу, полезь на чердак и достань лук. Конечно, понимаю!

Я уже привыкла, что шляпа деда — это брыль, бахча — баштан, а годуваты — значит кормить. Язык моих бабушек казался мне забавным, но ничего с этим поделать было нельзя.

— А в воскресенье пойдём на свадьбу,- оживилась бабушка.- У соседей свадьба. Шишки уже напекли.

Шишками в станице называли сладкие булочки, которые раздавали на свадьбах. Я обрадовалась. Свадьбы в станице были громкими, веселыми и вкусными.

— Пойдем обязательно,- сказала я.

Я всё то лето провела в Роговской. Плавала, валялась с книжкой в саду. Прочитала «Анну Каренину» и ревела полночи — так мне всех было жалко…

Мама написала, что папаня нагулялся и вернулся, и всё у нас теперь хорошо. Мама у меня не очень умная, но, наверное, для неё так лучше, потому что она слишком любит отца. Я бы точно никогда не простила.

С родителями мне не повезло. Я как услышала в школе про пушкинскую Татьяну: «Она в семье своей родной казалась девочкой чужой», так сразу поняла, что это и про меня тоже. Родителей всегда интересовали только мои оценки. Я училась хорошо, чтобы не приставали. У меня были друзья и книги — мне этого было вполне достаточно. А ещё говорят, что мы сами себе выбираем родителей. Если так, зачем, интересно, я их выбрала? С ними даже поговорить не о чем…

Поэтому вполне логично, что сразу после школы я уехала поступать в Ростов. Наплела родителям, что в нашем университете нет нужной мне специальности. Хотя ее и правда не было. В общем, уехала, поступила и стала жить в общежитии, приезжая домой только на каникулы. Я не скучала по родителям. Странно, но я скучала по бабушкам. По звукам и запахам станицы. Лаю собак по ночам, железистому привкусу колодезной воды, распаренным от солнца абрикосам на дереве. Даже по бабушкиному борщу, который я так не любила в детстве, а теперь уплетала за милую душу, когда приезжала погостить.

Но я всё равно не чувствовала себя частью рода. Не то, что Сашка, дочка. Она с детства складывала все старые фотографии в коробку, составляла генеалогическое древо, приставала с расспросами и ко мне, и к бабушкам-дедушкам.

— Ты что, мам, это ж так интересно,- говорила она с горящими глазами.- Мы же все одной крови! Семья!

А для меня семьей были только муж и Сашка. А потом осталась одна Сашка.

Видимо, права Сашка, невезучие у нас женщины в роду. Обе мои бабушки без мужей детей поднимали, папаня от мамы уходил. Одумался потом, правда.

Аркадий вряд ли одумается. То есть мне вовсе не надо, чтобы он одумывался, возвращался, просил прощения и всё такое. Я не мамочка,если меня по левой щеке треснули, правую не подставлю. Ушёл так ушёл. Разлюбил так разлюбил. Плакать не буду.

Просто не получается плакать. Задеревенело всё внутри, застыло. Почему нельзя просто жить и радоваться жизни? Смотреть, как растёт дочь, ходить в горы, есть абрикосы с дерева, ждать внуков… Жить одну свою жизнь.

А Аркадию захотелось пожить несколько. Сначала с одной женой, потом с другой. Там, глядишь, и с третьей . И рассказывает что-то про любовь, про разлюбовь…

Не понимаю. Мне кажется, если любишь кого-то — это на всю жизнь. Как бабушка Дуся своего мужа любила. Потом могла же замуж ещё раз выйти — не вышла. И мысли такой не было. А у мужчин вот и мысли, и действия…

Сашка меня сначала успокаивала, пыталась растормошить. А потом села рядом, серьезно на меня посмотрела и говорит:

— Я всё проанализировала. Что-то у нас не то с женщинами. Ну в роду нашем. Какие-то мы все несчастные.

— Мы? — испугалась я.- Ты что, несчастна?

— Я ещё, видимо, не дошла до крайней степени несчастья,- засмеялась Сашка.- Вот и хочу это как-то остановить.

— Остановить что?- не поняла я.

— Карму эту. Или проклятие. Не знаю что, но надо остановить.

— Сашка, что ты несёшь? Ты ж современная девушка, университет заканчиваешь. Какая карма, какое проклятие?

— Да без разницы, как это назвать. Я просто вижу, что это есть. А третий закон кармы гласит: приняв ситуацию, ты можешь ее изменить.

—И каким же образом ты собираешься менять ситуацию, буддистка моя?

— Пока не знаю. И я не буддистка.

Я обняла дочь и прошептала, что очень хочу, чтобы она была счастлива, даже если она при этом будет буддисткой.

— А если лесбиянкой?

Я с ужасом посмотрела на Сашку. Она засмеялась.

— Вот. Буддисткой я быть могу, а лесбиянкой нет. Мне кажется, проблема нашей семьи в том, что все женщины в нашем роду очень властные и самодостаточные. Наверное, они подавляли и мужей, и детей. И не давали им возможности быть такими, какими они хотели быть.

— И я тебя подавляю?

— Да есть немного. Хотя отцу, конечно, больше доставалось. Кстати, ты эклеры испекла?

Всю ночь я лежала без сна и всё думала, вспоминала о своих отношениях с домочадцами. Возможно, Сашка права. Конечно, я могла привести много доводов в пользу того, почему мне приходилось быть главой семьи. Но от этого было не легче.

В следующее воскресенье мы устроили с Сашкой вечер воспоминаний. Мы рассказывали друг другу то, что помнили о наших бабушках. Достали старые фотографии, Сашка притащила старую икону.

— Это мне бабуля велела забрать после ее смерти. Это икона ее мамы, представляешь? Моей прабабки. Как ее звали, помнишь? Имя такое старомодное…

— Анфиса. Ее звали Анфиса.

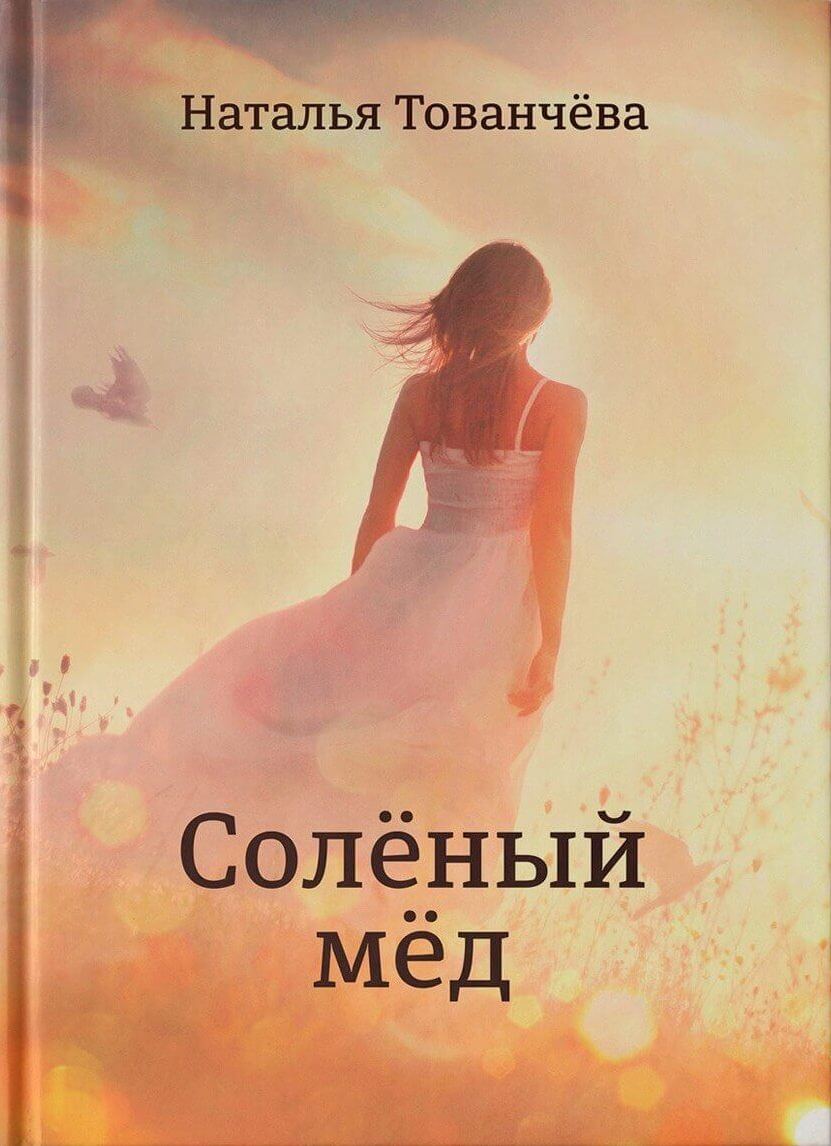

Блог

Как купить книгу

Хотите приобрести книгу с автографом автора без наценки? Пишите на tovancheva@gmail.com

Книга также же доступна в книжных магазинах "Читай Город"